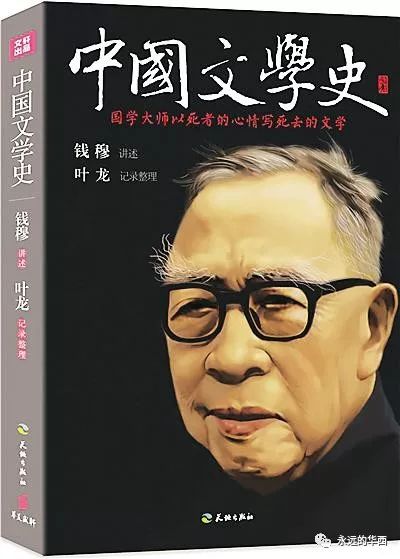

回顾历史,钱穆先生曾任燕京大学、清华大学、四川大学、齐鲁大学、西南联大教授,无锡江南大学文学院院长。1940年代末移居香港,创办新亚书院。1967年移居台北,历任中国文化研究院历史研究所教授、中央研究院院士、台北故宫博物院特聘研究员。被海峡两岸学术界尊为“一代宗师”、“最后的通才”。他对中国历史、文学、哲学、经济、艺术、社会学的见解和见解广受认可,造诣深厚,令人敬佩。 除《钱彬斯先生全集》涉及纯文学内容较少外,后人只能从他零散的演讲和著名的长文《中国文学史概论》中,找到他对中国古代文学的精辟论述。钱穆生前曾多次说,他一生最喜欢的是“中国文学,不是历史”。然而钱穆精通史学,以史为生。这句话该如何解读,长期以来一直是“钱学”研究者的困惑。他一生著述八十余部,一千七百余万言,却没有留下一部系统的中国文学史专著,这一直是他的追随者和热爱钱穆的读者心中的遗憾。如今,这本被封存六十年的钱穆所著的《中国文学史》问世,以传奇的方式弥补了遗憾,满足了万千读者的期待。

自1950年代以来,中国大陆出版了数本《中国现代文学史》,或称“官方”经典文学史。我曾认真阅读过北京大学中文系王尧版、武汉大学中文系刘寿松版、人民大学中文系林志浩版、中国社会科学院唐涛、刘再复版,并做过比较研究。我知道,它们对中国现代作家的叙述,都属于“体制内”模式,都是用“红色”话语写成的历史书籍。它们的评价体系和价值取向大体相同,比如都把鲁迅的《孔乙己》等短篇小说誉为中国现代文学史上最早的白话小说。其中,1919年创作的《狂人日记》甚至被誉为第一部白话小说。 这种“革命”观点源自“阶级斗争”时代,但不一定正确,值得商榷。

在鲁迅之前,许多作家已经开始用白话文写作。陈衡哲、李劼人等等,可以列出一长串名单。他们的白话短篇小说写得非常好,在清末民初的北京、上海和内地的许多文学杂志上发表。《狂人日记》出现多年后,这种历史误导仍未完全纠正。它当时是中国各大学中文系数千名学生的必修课,现在又成为文学院数千名学生的必修课。几十年来,这样的教材存在许多误解,误导年轻人。真令人尴尬!

面对众多作者编撰的文学史,我不禁要问,当代中国文科生需要读什么样的文学史?其实,真正具有学术价值的文学史应该是个性化的,就像小说一样,是许多人集体创作的,很难想象有什么文学趣味?钱穆的《中国文学史》就是一部“钱穆化”的文学史,即体现个人独立思考、文化观念和审美情趣的文学史。这让我想起上海学术院的夏志清先生,自1970年代初起,他在美国撰写的《中国现代文学史》在海外广为流传,影响了几代致力于汉学或中国研究的中西学者。后来的王大卫、李欧梵、李马尔伯勒、余英时等学者都是积极的推动者。 在欧美许多大学,这本史书已被选为中国文化课程的官方教材。夏先生最欣赏的中国现代小说家,自然是沈从文、张爱玲、李劼人等作家。他的叙述与香港司马长风先生同期的《中国现代文学史》的叙述类似,因为他们所写的篇章中对作家的喜好和评价是相吻合的,大致相同。

如今,钱穆版《中国现代文学史》问世了,成书时间更早,时间跨度更广,他对历代作家、诗人的评论妙趣横生、中肯透彻,从中我们可以领略到大师的文学才华。记得林语堂在《论读书》中曾说过,“读书是一种精神活动”。这本《中国现代文学史》让我们掀开尘封的历史面纱,窥见作为文学家的钱穆的内心世界。

口述历史,钱穆版本的由来

当时钱穆与新儒家代表唐君毅、张丕节等人在香港创办新亚书院,目的是“为中国文化说几句公道话”。这是钱穆的心声。在新亚书院,钱先生两次讲授“中国文学史”课程,每次讲授一整学年。第一次是1955年秋至1956年夏,第二次是1958年至1959年。他从中国文学的起源、《诗经》一直讲到晚清小说,形成了一个完整的体系。但由于时局不稳、生存艰难、校务繁忙,他始终没能把讲课笔记整理成书。幸好钱先生的学生叶龙保存了当时的笔记。这个遗憾以一种传奇的方式得到了补偿。 如今,从叶龙当时的课堂笔记中诞生的钱穆版《中国文学史》一书,共有31章。据叶龙回忆,钱穆先生在讲台上讲课时,“他讲得很慢,我却记得很快,所以没有遗漏什么,全部都是他的原话。”

叶隆是江浙人,在新亚书院读书,能听懂钱先生的无锡口音,速记能力也不错,能跟上钱先生讲课的节奏。于是,次年,中国文学史讲稿速记稿逐渐成型。据钱穆先生许多学生回忆,钱穆讲课有自己的风格,“每讲到自己得意的事情,便大声争辩,脸色通红”,在讲台上走来走去,“常常把听众带入他所讲述的历史环境,仿佛看到了他,听到了他说的话”。叶隆的速记稿诞生于课堂,因此保留了钱先生口语的原汁原味,甚至保留了钱先生当场的灵感。

叶隆的笔记“极为仔细,不漏一字”,这是当时新亚书院一位老师的评价。据文献记载,除了助教协助批改学生笔记外,钱穆也常常亲自批改,并给予叶隆很高的评价。也就是说,叶隆的笔记得到了钱穆的充分肯定,他的笔记应是可靠的史料。

时光荏苒,这些课堂笔记在叶龙家里保存了60年,再无音讯。这期间,叶龙从青涩的学生成长为80岁的老人,而他早已从香港能研书院校长的位置上退休。叶龙先生说:“我在香港搬了十几次家,最舍不得扔掉这些笔记本。”2014年,已经87岁高龄的叶龙感到整理这些珍贵资料的紧迫性。如果这些手稿在他手中丢失,不仅是他一个人的损失,也是《钱学》和《中国文学》的损失。于是,他一字不差地抄写、校对、整理,并决定同时在媒体上连载。 连载了几期之后,新华文选北京出版中心迅速联系上了叶龙先生,钱穆先生关于《中国文学史》的口述讲稿被封存了六十年,终于得以成书。直到今天,这本《中国文学史》终于在钱穆先生逝世25年后以书本形式出版。钱穆先生对中国文学史的概述终于完整地保存了下来。怎能不说“奇”字呢?

如今读者看到,全书共三十一回,从《诗经》到明清章回小说,贯穿了中国古代文学的整体脉络。或许这部文学史不够严谨,不足以作为官方教科书,但其字里行间闪现的理性思维光辉,展现出一位儒家学者的研究方法,足以让读者大开眼界、豁然开朗。其实,这何尝不是一部优秀的民间“中国文学史”呢?

几年前,我到香港新亚书院旧址参观,与附近店铺老板闲聊,得知书院旁边曾有纺织厂,机器轰鸣;对面是三宝禅寺,庙会频频举行;后面是潮州酒家,叫卖声不绝于耳;稍远有小舞厅,歌声不绝于耳……1949年至1965年,钱穆都在这所书院,努力在英国殖民地复兴儒家精神。这是多么伟大的中国学者情怀啊!

钱穆先生无愧于“历史的记录者”的称号。“历史应该是活的,比如讲文学史,要从历史内部找很多问题。现在通史的普遍性问题,已经不具有普遍性了,今天只有共同的意见,没有共同的问题。我一年来提出一些共同的问题,至少可以作为今后研究的中心。答案是个人的,但这样的问题应该得到承认。”这是钱穆60年前在课堂上对“历史的生命”的描述。

钱穆先生在第一堂课中就说:“直到今天,我国还没有一部‘理想’的文学史,一切尚待我们去寻求、去创造。”至于钱穆先生自己的这本书是否能称为一部“理想”的文学史,这还有待学者们去评论。但是,如果读者设身处地地把这部史书的写作背景还原到1955年香港新亚书院简陋的教室里,一位老师走上讲台,面对着一群从难民营逃出来的年轻人,一张张充满求知欲望的脸,白天工作,晚上上课。那时,他们手边连几本参考书都找不到,更别说今天可以检索到的发达的网络信息了。传统文化成为他们面向大众的最后的“根”和“家”。钱穆也许只能、也必须传授这样一本《中国文学史》。 它不是政府花费巨资、组织人力撰写的“高端”皇家版本,而是一本地道文人写成的“心灵鸡汤”,一本回顾中国过去苦难岁月、充满知识和深情的文学史书。

逝去的人物,钱穆,一代宗师

钱穆是如何获得大师的学识的?让我们回到1933年的情景:22岁的杨绛从苏州出发去北京求学,同行的还有38岁的燕京大学教师钱穆。车子驶过蚌埠时,窗外的江南风光消失了,取而代之的是一片荒凉。“这段路最无聊了。”钱钟书的妻子杨绛忍不住抱怨道。钱穆回答说:“这里是古战场。”这句话立刻为杨绛打开了一个全新的世界。

杨绛后来回忆道:“老师告诉我,在何处扎营,在何处冲锋。虽然死去的平民尸骨已枯萎,磷火已熄灭,但我还是忍不住怀念。历史赋予地理色彩,眼前的风景瞬间变了样。”这世上有一种人叫“万能人”,他们因为读书、阅历,突破了生活和知识的界限,能赋予平面的世界丰富的时空维度,让平凡的事物变得五彩斑斓。钱穆就是这样一位“万能人”,他是中国历史上为数不多的能把历史、政治、地理、文学、教育等不同领域贯通起来的大师。

笔者认为,钱穆先生用宏大的视野,甚至是空中的视角,审视我们民族的文明,审视我们与西方文明的差异。他的《中国历史大纲》以独特的纲领性视角审视中国古代文明史;他的《中国历代政治得失》清晰简练地描绘了中国古代政治制度的发展;他的《迟暮盲语》是他在93岁失明后,以口述形式总结了自己对中西文明的毕生思考。

钱穆在新亚书院任教时,熟读各个时期的名人和作品,观点灵活,性情真挚。他一生热爱中国文学,最喜欢的是唐代诗人王维的一句诗:“雨落果,灯下虫鸣”,并评价“背诵这十首中国诗,犹如读一本西方哲学书”。他把“知人论世”作为评价中国文学史的重要标准,认为作者作为人的价值比作品更重要。例如“李白与杜甫”同样著名,但钱穆认为杜甫最好,因为杜甫的精神人格与时代融为一体,与历史有很大关系。这也许不是一部“理想”的文学史,但它有温度、有活力、有启迪,让人眼前一亮。

如今大陆的文学史版本几乎都是集体创作,通常由一位资深人士担任主编。由于参与写作的人很多,难免会出现观点冲突、观点重复等问题。个人写作可以规模很小,但写作过程中会有一个整体的思考。从钱穆的几部作品可以看出,他在继承传统的同时,也尽量在20世纪中国学术史的语境中保持自己的个性与风格。

北京大学中文系教授陈平原说:“我不欣赏思想上一统天下、追求大流通量的普世教科书,但我更喜欢钱穆的‘自作主张’。每一个从事文学研究的好学者,都应该‘心里或嘴里有自己的文学史’。”俗话说,任何从正统角度对这本书的批评都是不公平的。要注意的是,钱穆在如此动荡的时代,坚守自己的儒家思想,希望通过讲学影响民众,保持中国文化的传统,这是令人敬佩的。钱穆在《中国历史研究方法》中说:“我希望我不是在做纯粹的学术研究,我是带着感情说话的,我经常说话很随意,很空洞,请大家原谅。但我希望做一个中国人,做一个堂堂正正的人,中国文化要堂堂正正地站起来。”这是钱穆的人生信仰,一个平凡却心胸宽广的中国学者的画像。

钱穆先生的《中国文学史》或许不能把每一首古典诗词的美都告诉读者,但他却能通过这本史书传达出一种叫做格局的东西,在你的脑海里构建起一个知识框架,把人性美的具体形象摆到它应有的位置。这种对整个中国文学史的俯瞰,可谓是高瞻远瞩,是所有人的范式。如今,钱穆先生已经去世27年了。太多的后人从前人身上汲取教训,站在他的肩膀上看得远、看得远,硕果累累、满载而归。不知道钱穆先生怎么想的?今天的读者或许可以从这本《中国文学史》重新出发,在钱先生的指引下,为自己的心灵开辟一条回家的路。

2017 年 11 月 15 日于加拿大温哥华枫树谷修订

关于作者

桑义川:四川人,旅居加拿大,在澳大利亚和加拿大获得硕士和博士学位。现任加拿大环球教育服务公司董事长、加拿大枫叶出版社社长、环球英语学院院长,兼任四川大学、四川师范大学、天津财经大学客座教授。桑教授学术兴趣和研究领域广泛,学术造诣深厚,学术论文丰富。

本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://www.fwsgw.com/a/xinling/200207.html