来源 | 中央社会主义学院学报 2018年第3期

(部分章节有所调整)

01

“张华考上了北大,李平考上了中专,我则在百货公司当营业员,我们的前途都是一片光明。”

这句话收录在《新华词典》(中国小学生必备的一本)中,是“冒号”的一个常见用法的例句:“用在概括性语句的开头,对前面的文字进行概括”。

既然被《新华字典》作为示范句使用,就不能脱离中国人的生活经验。那么,为什么这句曾经表达了普通中国人生活中自然道理的句子,现在读起来却像童话,荒诞不经?为什么这句话的叙述者——“我”——一个推销员,会如此愚蠢、如此天真?

一个原本很普通的例句,几十年后被一个好奇的人挖出来,读起来如此神奇。其中的原因,当然是因为今天读者所处的社会背景发生了巨大的变化。我们经常听到,中国改革开放四十年走了西方国家几百年才走的路。这并不是一句空话。

如此黑色幽默的素材,当然逃不过网络段子手们的眼睛。有人在网上写微小说,以理想化的想象,重现这三个好友的生活境遇。生活千变万化,但“张华”的剧情却往往千篇一律。自高考考上北大后,他的生活就一团糟;文章里越是写得魔幻、热血,写得“李平”或者“我”,就越显得合情合理——无论个人奋斗有多大,都抵挡不住历史进程的碾压。而命运的十字路口,回头一看,正是数年前“我”想象“美好未来”的时刻。通过高考完成大劈腿后,这三个好友注定会有不同的人生,人生的所有可能,都在劈腿的那一刻定格了。

这本词典里的例句之所以如此神奇,是因为它们蕴含的生命已经完全超出了目前社会流动和阶层分化可能想象的范围。

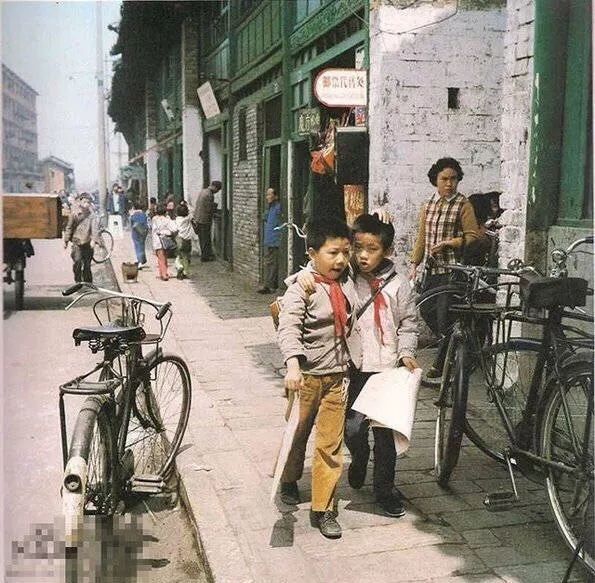

△

摄影:秋山亮二

02

一粒沙就是一个世界。仔细思考这句话的过去和现在的不同,我们就可以解读出中国社会变迁的一定历史画卷。只有在这样的历史背景下,我们才能理解,为什么一位美国学者写的关于他们美国孩子的故事,会让中国读者感到如此细致入微,仿佛是在讲述中国人自己的故事,并在这个书籍过度拥挤的时代,立刻引起了中国家长们的关注。

我说的这位美国学者是大名鼎鼎的普特南教授,他的书就是《我们的孩子》。

△

普特南教授与奥巴马总统

根据他的官方履历,他出生于1941年,曾担任哈佛大学肯尼迪政府学院院长、美国政治学会会长、美国国家科学院院士等职务。他与政坛联系也十分密切,曾受聘担任美、英、法等国多国元首和政府首脑的高级顾问。学者用作品说话。其代表作《让民主发挥作用》和《独自打保龄球》成为现代社会科学的经典著作,影响深远——当然,这其中也包括2015年以英文出版、两年后译成中文的《我们的孩子》。

多年以后,普特南教授依然记得高中时的失败。他竞选学生会主席,但最终败给了同班同学,一个名叫“杰西”的黑人男孩。在写作《我们的孩子》时,普特南有机会与老友重逢,在交谈中,他依然记得这段往事。整本书都是从一个群体的“民族志”写成的。作为在其中生活和成长的群体中的一员,普特南记录了俄亥俄州波特克林顿高中1959届毕业生高中毕业50多年后的人生历程。1959年高中毕业时,“我们大家都年轻,正值人生的黄金时期……虽然我们仍然怀念过去的生活,但对未来的前景更加充满信心。”如今,在写书时,普特南感慨万千:“半个世纪后,回首往事,我的同学们都过着精彩的人生故事。”

回首往事,普特南不禁思绪万千,一个“小商人”之子、祖上从未踏进过大学门槛的他,如何能成为哈佛大学的著名教授?

△

《我们的孩子》普特南

03

和各个领域的尖子生一样,普特南也将自己的成功归功于个人的天赋和努力。在《我们的孩子》的最后一章中,他吐露了自己的真实感受:

我一直相信,我出生在克林顿港的一个普通家庭,今天的成功是我个人努力的结果。

这种将一个人现在的成功归功于先前努力的个人主义叙事,正是美国梦的本质。换言之,如果要定义美国梦,那就是任何人只要努力,都可以成功,而那些与生俱来的身份特征,例如种族、肤色、性别,至少不会构成成功路上难以逾越的障碍。

从这个意义上讲,美国梦讲的是社会科学中所谓的“社会流动性”:一个出生在小企业家庭的人,为什么能成为举世闻名的教授?在美国梦的逻辑中,答案只有一个,那就是取决于个人的努力。

然而,在写完《我们的孩子》后,普特南教授说:“我意识到了自己以前的无知。”认识到自己的无知,让普特南从心底感到敬畏:原来,成功不仅取决于个人奋斗,还取决于历史进程。这个“历史进程”,在普特南的笔下,是“更加社群主义和平等主义的时代”,是“那个时代的家庭、社区和公共机构”。当书稿即将完成时,教授终于意识到,也不愿承认,自己的好运其实是依附于特定历史进程的。脱离特定的社会结构来谈论个人奋斗,只不过是一种成功方式而已。

问题随之而来:1959届的高中生可以通过自己的努力改变命运,但时代变了,“我们”能做到的,“我们的孩子”做不到。对比两代人的命运,普特南做了一个比喻:“就好像有一部自动扶梯,把1959届的大多数学生带到了更高的地方,但就在我们自己的孩子即将踏上去的时候,扶梯突然停了下来。”没有了这部人生的自动扶梯,社会流动就停滞了,这最终导致普特南得出了本书的关键结论:

美国梦正陷入危机。

△

战后美国黑人

04

在过去的半个世纪里,到底发生了什么,让曾经是一代人生活方式的美国梦,在今天碎成了碎片?整本书《我们的孩子》就是在回答这个问题,也是普特南对自己问题的回答。书中没有冠冕堂皇的说教来吓唬人、欺骗人。普特南的命题可以用一句话来概括:以贫富为基础的阶级隔离越来越严重,从而把“美国”分成了两个无法比较的美国。一个孩子出生在什么样的家庭、属于什么样的阶层,很大程度上决定了这个孩子未来的命运。

就在我们主流社会科学界仍将“阶级”分析视为祸害并极力避免的时候,美国最杰出的社会科学家却将“阶级”带回了他们的研究中。看看普特南的原文,教授毫不犹豫地说:

“在当代美国,出现了一个在 20 世纪 50 年代无法想象的社会障碍:儿童的阶级背景。”

种族、性别等传统身份因素并未完全退出历史舞台,但在美国梦日渐式微的这个阶段,“阶级”却起着决定性的作用。在整本书中,普特南用父母的经济收入和受教育程度来定义子女的阶级背景。两个美国之间,存在着难以逾越的阶级差异。在一次实地采访中,普特南的另一位黑人女同学将这种隔阂表达得淋漓尽致:“你的过去不是我的过去,你的现在甚至不是我的现在。”

“幸福的家庭都是相似的,不幸的家庭各有各的不幸”,普特南用托尔斯泰的名言来抚慰自己内心的重担,“富人的幸福总是相似的……但是如今的穷人却更加不幸福。”

半个世纪过去了,美国的上层阶级依然过着幸福的生活,更别提金字塔顶端的“1%”了。这些没有国界的资本鳄鱼从来都不是普特南书中分析的对象;问题在于,下层阶级的生活秩序已经彻底崩塌。回到普特南成长的克林顿港,想想他那个名叫“唐”的同学说的话:虽然一家人的晚餐是“厨房里所有能吃的东西和土豆一起煎炸”,“我从来都不知道自己是个穷孩子”。那么半个世纪后呢?普特南写道:“今天的穷孩子处境之惨,是过去的工人阶级孩子根本无法想象的”,“穷苦家庭的孩子,好像脚踝上绑着一块千斤重的石头,越往上走,越是走得艰难。”

普特南的研究从不故作神秘、卖弄技巧,而始终保持着一种直白之美,一如多年前《独自打保龄球》的封面,一位中年男子独自站在保龄球道前,整本书的观点被捕捉在画中:美国社会关系完全原子化,每个人都成了一座孤岛。《我们的孩子》亦是如此,看看中文版的封面:虽然都生活在星条旗下,但在通往人生成功的跑道上,孩子们从不同的起跑线出发。决定你是跑完全程还是只跑到一半就能到达人生巅峰的,是你的阶级背景——说白了,你有一个富裕的父亲,还是一个贫穷的父亲?

美国梦破灭的背后,是一曲悲歌。它不仅哀叹整个社会作为一个普遍的名字,而且在质问谁在受到伤害,谁在被剥夺,谁在历史的进程中饱受苦难却无法在时代巨变中发出声音。《我们的孩子》出版后不久,一位毕业于耶鲁法学院的乡村男孩用个人自传的笔调讲述了他的《乡下人的悲歌》,一时风靡美国,成为现象级的畅销书。如果借用这本书的修辞手法,那么,普特南所关注的、他所看到的正在展开的悲剧,就是美国工人阶级及其家庭的悲剧。

△

20 世纪 30 年代美国的童工

05

“如今,来自不同社会经济背景的年轻人是否仍然拥有大致平等的生活机会?过去几十年来,机会平等是否发生了变化?”

回首往事,1959 届同学在书中重聚后,普特南提出了自己的问题——在英文原版中,整句话都用斜体字表示强调。答案不言而喻:美国梦的危机意味着,平等的机会对今天的穷孩子们来说只是一种幻想。尽管普特南的文笔节奏很好,却无法掩饰他对世界的同情:人人生而平等,但从摇篮到坟墓,他们始终是不平等的。

这位教授一直住在克林顿港,直到1959年高中毕业。用他的话来说,“我们在这个伊利湖畔快乐而友好的小镇度过了美好的青春岁月。”

回顾美国历史的进程,普特南年轻时正处于罗斯福新政开启的新时代。在他出生的四年前,民主党在与旧法院的斗争中取得了新政改革的全面胜利。得益于罗斯福新政的改革,普遍的经济繁荣使小镇上的每个人都受益。“在那个时代,一个勤奋的人不用担心找工作,工会势力强大,很少有家庭遭遇失业或严重的经济困难。”

令人担忧的不是财富的匮乏,而是不平等。也正是在这个历史时期,美国社会迎来了“一个相对平等的漫长时期”——“由于两次世界大战以及其间发生的大萧条的冲击,经济金字塔被夷为平地,但在二战结束后的三十年里,平等化的势头丝毫未减。我和我的同学们就是在这种平等主义的循环中在波特克林顿长大的。”在这个总体繁荣、相对平等的社会里,“几乎每个孩子都在一个完整的家庭中长大,住在自己的财产里,享受着邻里之间的友谊和团结。”

饮水思源。普特南提到的人生“自动扶梯”正是新政时期民主党及其执政联盟所创造的。社会科学研究早已证实,正是市场教条主义者所宣扬的“缩小国家”的自由放任主义,在近半个世纪的时间里不断搅局,才导致美国社会贫富分化发展到目前的地步。但普特南既不屑于在文化内战中做无脑的党派分子,也早已摆脱了专家学者的低级趣味。他的高明之处在于,他不盲从意识形态,不以派系之争来判断是非,不让屁股决定脑袋,从不因学术规范而自我局限,安于短视,而是把责任放在现实政治上。 既然他要写《我们的孩子》,描绘美国梦衰落的社会图景和根源,他所负责的就不是某个政党、某些同僚,而是整个美国社会、全体人民,特别是那些在历史进程中被剥夺、被伤害的沉默群体。

我作为一名译者,并没有夸大作者和这本书的内涵。这本书的章节结构已经显示出作者的意图。是时候展现普特南的手笔了。在他的笔下,始于 1970 年代的贫富差距只是一颗种子,它会生根发芽,最终蔓延到社会生活的各个领域。

△

一个时代的美国梦

06

《我们的孩子》就是这样展开的。主体部分由四章组成,分别讨论“家庭结构”、“父母教养”、“学校条件”和“邻里社区”。这样的安排别具匠心,作者的意图是全面追踪孩子在成长过程中必须经历的不同阶段和环境。普特南不像传统左派那样,常常自诩为劳动人民的代言人,以各种方式指责贫富分化,他甚至没有用专门的一章来讨论经济收入和家庭财富的不平等,而是从第二章开始直接进入对家庭问题的分析。这样的安排大大拓展了讨论不平等问题的方式和空间。尽管不平等的发生根源于经济,但其扩展从来都不局限于物质财富的分配。

从“家庭结构”谈起,美国社会弊病的深度,常常让我这个译者感到震惊。虽然早就知道这本书的基调是歌颂美国,但看到半个世纪以来社会指标和数据转化成的一幅幅“阶级剪刀差”图景,还是忍不住感到悲哀。这个社会,真的会好起来吗?

不平等如滚雪球般越滚越大,席卷了无论东方还是西方的大多数社会,成为困扰全人类的问题。回到普特南的笔下,无论具体原因如何,经济不平等的加剧以及由此产生的新贫困阶层,构成了我们讨论的既定前提。

为应对经济不平等的加剧,家庭结构也呈现出以阶层为基础的双层分化。以父母是否大学毕业为标准,接受过完整高等教育的父母的婚姻家庭表现出较强的韧性,“出现了所谓‘新传统’婚姻模式”。相比之下,那些只读过高中的父母,即使步入婚姻殿堂,也只能形成社会学家所说的“脆弱家庭”。

再看后一类父母/家庭,2010年,没有受过大学教育的女性非婚生育率高达65%,黑人母亲这个数字更是恐怖的80%。与之相对应的是,如果一个美国孩子的父母都没有上过大学,他生活在单亲家庭的可能性也从1955年的不到20%上升到2010年前后的近70%——又是一个恐怖的数字。相比之下,如果父母都完成了高等教育,这样的孩子生活在单亲家庭的比例从未超过10%。巨大的数字差异已经可以说明一切了!在贫困儿童的成长过程中,父亲的缺位成为普遍的问题。《爸爸去哪儿》不是美国的亲子综艺,而是一个严肃的社会问题。

有不同类型的父母,就有相应的教养方式。继家庭结构的讨论之后,普特南的写作更加细致,转向更加日常的“教养”方式。在教育孩子的方式上,两个阶层再次展现出明显的区别:上层阶级的父母有钱有闲,深知知识就是力量,因此目光长远,走“精心培育”的路线;而下层阶级的父母往往无法自理,成年人的生活就像一滩泥浆,因此只能(不得不)让孩子“顺其自然地成长”。

在这种教养方式的差异之下,更多的差异还体现在日常生活的言行举止中。生于不同家庭、长于不同阶层,以阶层划分,别说教育投资等经济支出项目,就连家庭聚餐、睡前故事、日常言语交流等生活中常见的交往方式,都逃脱不了阶层差异。毫不夸张地说,阶级社会中不平等无处不在,早已渗透到日常生活的方方面面,甚至渗透到一个人的一举一动之中。在章节的最后,普特南给出了一个残酷的结论:“如今,贫穷的孩子从出生起就处于劣势。他们的劣势根深蒂固,优劣早在孩子上小学之前就已经确定了。”

△

贫困的美国家庭

07

一来二去,如果穷孩子已经输在了起跑线上,学校教育能解决背景不同造成的不平等吗?普特南随即把话题转到了学校教育上。毕竟,现代国家建立公立教育体系的初衷,就是让所有的孩子,尤其是来自贫困家庭的孩子,无论家庭背景如何,都能真正有机会通过知识改变自己的命运。

然而在这个问题上,普特南的研究结果再一次让我们灰心丧气,学校教育不可能成为拯救美国梦的最后一根救命稻草,教育对于不断扩大的阶层差距毫无帮助,甚至可能加剧差距。

公立教育的问题,不在于居住分布上的阶级隔离导致公立学校的资源投入不均等,而在于即便富裕地区和贫困地区的学校能够保持同等的公共财政投入,却依然无法改变贫困孩子的命运——这是惨淡的社会现实。决定学校教育质量的,不是有形的物质投入,而是无形却无所不在的氛围和文化,正如普特南所说:“你的同学是谁,这很重要。”

教育学者总结出“教育研究铁律”:学生群体的阶级构成会对学生在校表现产生决定性影响。基于此,普特南将美国学校比作一个“共振盒”:富裕家庭的孩子给学校带来资源,而来自贫民窟的学生只会制造麻烦、惹是生非。因此,在前者的学校里,红色就是红色,而在后者的学校里,黑色就是黑色。归根结底,即便政府在投入公立学校教育时,能够按人均平均分配教育资源,也很难让贫困家庭的孩子获得公平的上大学机会。普特南用一幅“让我们如梦初醒”的画面结束了这一章:成绩好但来自贫困家庭的孩子中,最终只有29%的人从大学毕业,而成绩差的富裕家庭孩子中,有30%的人获得了大学文凭。 由此得出的结论是,家庭背景在决定一个高中生能否上大学方面比成绩稍微重要一点,但正是这一个百分点让普特南心灰意冷:“面对这一事实,我们只能宣布美国梦破灭了。”

从家庭、学校到社区,阶级差距在一步步拉大,穷孩子和富孩子之间的差距越来越大:“在今天的美国,来自中上阶层的孩子,无论他们来自什么种族、什么性别、住在哪里,言行举止都惊人的相似;反之,来自工人阶级的孩子看起来就像是一个模子里刻出来的。”——穷孩子再也没有可能出人头地,社会流动性停滞,阶层僵化,美国梦沦为泡沫。

当我们还在忧心忡忡、争论“寒门难出贵子”是否是中国命题时,这本书的到来可谓恰逢其时。如果说这本书真的有什么教训,那就是提醒我们首先不要再追求美国梦了,而是要警惕美国病!如果我们能对这本记录美国社会变迁的书感同身受,甚至借其作用浇灌自己心中的淤泥,大概就是因为我们以前的一些教育政策设计时,不问理由,以为美国的就一定是美好的。现在看来,这正是误区所在。在思考教育改革、社会流动等政策问题时,我们不应该学习美国,而应该永远向美国学习。

“我们的孩子”

罗伯特·帕特南

田雷、宋鑫译

中国政法大学出版社,2017

本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://www.fwsgw.com/a/xinling/199576.html