饶宗颐

国学大师饶宗颐先生于2018年2月6日凌晨逝世,享年101岁。

去年八月,饶宗颐刚刚庆祝了他的百岁诞辰。

饶宗颐,1917年8月9日出生,字伯廉、伯子,号宣堂、顾安,广东潮州人,中国当代著名史学家、考古学家、文学家、儒学家、教育家,长期致力于学术研究,其代表作《饶宗颐二十世纪学术文集》共14卷20册,学识涵盖古史、甲骨文、竹帛学、经学、礼乐学、宗教学、楚辞学、史学、敦煌学、目录学、古典文学、中国艺术史等十三大门类。

饶宗颐与季羡林合影

熏出来的读书种子

1917年8月9日(农历丁巳六月二十二日),饶宗颐出生于粤东古城潮州的一个望族家庭。

潮州曾是“八代兴文”的唐代大文豪韩愈的故里,他在这里兴办教育,教授学者,留下了许多名篇。宋代,潮州有“海滨邹鲁”之称,自古商贾云集,文化繁荣。饶宗颐的先祖原居江西,后迁居广东,定居潮州。

饶宗颐的父亲在家中排行第三,名宝宣,初字春狗,后改娥,笔名笃鲁。饶先生早年毕业于上海法学堂,博览群书,通晓时事,参与当时著名的“饶氏家族”。饶氏家族是儒商世家,在潮州开设多家钱庄。饶宗颐出生时,即为潮州首富。饶先生喜购藏书,将自己的藏书楼命名为“天小楼”,藏书共十万卷。又善诗文,精通考据学,尤为留意地方文献,著有《佛国志》、《潮州西湖山志》等,并担任《南粤报》主编。 》首席撰稿人。

饶宗颐的母亲蔡夫人是一位名门淑女,祖父蔡以桂是清朝同治年间的重臣,父亲蔡子元是户部主事。然而蔡夫人在饶宗颐两岁时就去世了。饶宗颐心中的那份情愫久久不能消除,却也始终无法消散。

在父亲的影响下,宗懿从小就沉浸在天啸楼的书籍之中。“书多得数不清,我整天看,就像小孩玩耍一样。很小的时候就能写诗作词。中国历史是从什么时候开始的?我知道是哪一年,不会把顺序弄乱。”从《史记》到佛经,从老庄到《还珠格格》,童年的他什么书都读。有一次,因为痴迷武侠小说,他甚至还写了一部《封神榜后》。

饶先生自幼悉心培养长子,宗懿六岁时开始习画,后又随画家杨载学习山水画、花鸟画、宋草书、名家书法。宗懿十分喜爱任伯,1912年从师藏临摹任伯作品一百余幅,为日后书画创作打下了坚实的基础。钱氏手笔佳作甚多,多达数千件,他常把玩。

此时,宗懿的很多初中同学都在新式小学从头学字,大多是按照小学、初中、高中的新式学制上课。1912年,宗懿以优异的成绩考入金山省立中学初中部。他觉得老师的教学太过肤浅,读了一年后,觉得在学校浪费时间,就回家自学。宗懿脑海里永远浮现的,是家里的几万本书籍。

书店老板饶宗颐就活出了这种独特的状态。他和其他孩子不同,最爱的事不是玩,而是学习。八十多年过去了,饶宗颐还清晰地记得童年的情景:“我年纪不大,玩是内向的。六七岁的时候,就有这种干劲,这种自动的倾向(学习),很奇怪。”他才十岁的时候,就跟着父亲观摩、帮忙抄写《佛国志》;父亲所著的《汉儒史》、《新儒学史》等书,他都饶有兴致地读,常常充当帮手。

饶先生家里常有宾客,来者多为著名的潮州诗人柯继谔、戴振素,画家王献昭、杨载等,甚至还有后来成为词坛大师的中山大学教授詹安泰。此时,宗懿常陪在父亲身边,偶尔也参与唱歌。宗懿十六岁时,便写下了《优昙婆罗花诗》,曾令满堂皆惊。诗中写道:

托兹花园旁边,还有来自异国的珍稀花朵。

夜晚的月色明亮,花瓣洁白如霜。

香气自寒水而来,影子蕴含空光。

它怎么会在一夜之间枯萎?死去真是太可惜了。

他性情如此冰玉,怎么会没有跟女子亲近的心思呢?

然后他脱离了尘土,走近了浩瀚的天空。

苍穹浩瀚,岂有无边?天道无边。

哀悼和荣誉的法律是恒定的,但变化却是不可预测的。

千年不足以贵,一时之光不容急。

智者懂得这一点,并会永远铭记这一点。

我只要喝点浑酒,让自己开心一下,就可以度过这个夜晚了。

此诗一问世,饶先生的老师便将其推荐给中山大学的《文学杂志》刊登。许多著名诗人惊讶一个十六岁的少年竟能有陶渊明那样的超脱,纷纷以诗文响应。该校中文系主任顾直对宗懿的才华赞叹不已,许诺他说:“陆机二十岁便作诗,他的兄弟在家读书十年,名声在朝廷,你也应该努力效仿。”他相信假以时日,宗懿一定能像他一样。他和陆机一样,也是享誉世界的文学家。顾直早年投身革命,他的诗文在当时,尤其在汉魏文学中独占鳌头。他对古诗文的注释细致入微,内容广泛,至今仍被学者奉为经典。

正当宗懿在父亲的影响下,对读书越来越感兴趣时,饶先生却因编纂《潮汕文艺志》而精疲力竭,在宗懿年仅十七岁时便去世了。

饶先生弥留之际,思虑《潮州文艺志》尚未完成,宗懿一边请父亲的同僚帮忙整理父亲的诗文,一边决定自己继续撰写《潮州文艺志》,并在一年后出版。这本书涵盖了一千多年的潮州文学,至今仍是潮学研究的必读之作。宗懿为其撰写了精辟的提纲,奠定了他潮学奠基人的地位。学术期刊《岭南学刊》全文连载。

那一年,饶宗颐年仅十八岁。

饶宗颐 尼亚加拉瀑布

国家危机中的学术探索

《潮州文艺志》一问世,好评如潮。饶宗颐十岁左右时,便立志以学问为毕生之志,除继续撰文出版饶先生遗作外,亦出版多部专著。饶宗颐被发现后,很快受到岭南学术界的广泛关注,在罗香林、詹安泰等前辈的鼓励与支持下,决定继续学术研究。

1935年,应中山大学校长邹鲁的邀请,19岁的饶宗颐离开潮州前往广州,被聘为中山大学广东总史图书馆专职编辑,是当时同事中最年轻的。

同年,他得到“古史考辨”运动倡导者顾颉刚的赏识,并加入后者创办的愚公社,此时《古史考辨》已出版数卷,后来顾先生原本准备出版的第八卷《古史考辨》一书,交给了饶宗颐。从小心思缜密、明辨是非的饶宗颐发现“古史考辨”学派对古史的怀疑过于强烈,基于自身学术思想的转变,饶宗颐并未接手此事,殊不知当时中国“古史考辨”学派并不大为盛行,学术界掀起了波澜壮阔的历史运动,一大批学术精英聚集在顾颉刚手下。然而,饶宗颐在自己学术道路的关口,却做出了独立的选择。正是这次对“古史批评”学派的告别,使得饶宗颐后来以甲骨文和金文为基础,写出了震惊中外的商代历史巨著。

1939年,在詹安泰的引荐下,饶宗颐被聘为中山大学研究员。当时,广州已被日军占领,中山大学被迫迁往云南澄江。饶宗颐原计划经香港进入云南,步行到香港,用了近一周的时间,沿途还对畲族进行调查。不料路途坎坷,我患上了疾病,身体变得极为憔悴,只好留在香港休养。

苏东坡曾说:“病中得闲,未尝不坏,心安便是良药。”(《病中游祖大园》)饶宗颐的这次逗留,也开启了他自己的学术命运。当时,中国大部沦陷,日军正威胁陪都重庆,香港成为大陆文化学术界的避难所,大批优秀人才涌入香港。

商务印书馆总经理王云武听说饶宗颐在香港,便邀请他参与《中山百科全书》的编撰工作;当时,辛亥革命元老、词学家、书法家叶恭绰正在编撰《清词全集》,也邀请饶宗颐参与。这两项工程使饶宗颐接触到更多的善本,在编目、考据方面收获颇丰,古文献学、词学的研究也得到了拓展。

1940年,饶宗颐完成了他的成名作《楚辞地理考》。这本书没有拘泥于前人之说,而是提出了与史学家钱穆《楚辞地名考》不同的观点。十年后,才被考古发掘所证实。当时饶宗颐年仅23岁,手稿的发表更是在六年后。因为他的作品通常要经过几年甚至几十年的时间才能问世,如果时间过长,经过这么长时间却没有在学术界取得突破,也更加证明了这本书的永恒性。

饶宗颐坚信“学术研究不能有框架”,“过去是老框架,现在是美国框架”。在去掉依赖、继承清儒朴学之后,饶宗颐通过自己的探索,在每一个学术领域都发挥到了极致。胡适在鼓励学生时说,要鼓励二十多岁的人读书。饶宗颐二十多岁时,不仅写出了优秀的诗歌和散文,还出版了几本广受好评的学术专著。一个叫陈文通的青年学生成了饶宗颐的弟子,学习了诗歌和歌词。这个人后来就是著名的武侠小说家梁羽生。

不久,饶宗颐三十岁那年,出任汕头华南大学文史系教授兼系主任,兼任《潮州志》主编、广东文学委员会委员,著有《潮州志》、《潮州志》、《气候、水文、物产、交通、工业、国防、人口、教育、官僚、文艺、杂谈》等,历时数年才得以成稿。本书体现了饶宗颐的艰苦心血,编撰风格和方法非常独特,其中许多记载后来被地方政府所采纳,是一部既有创新性又有实用性的史学著作。

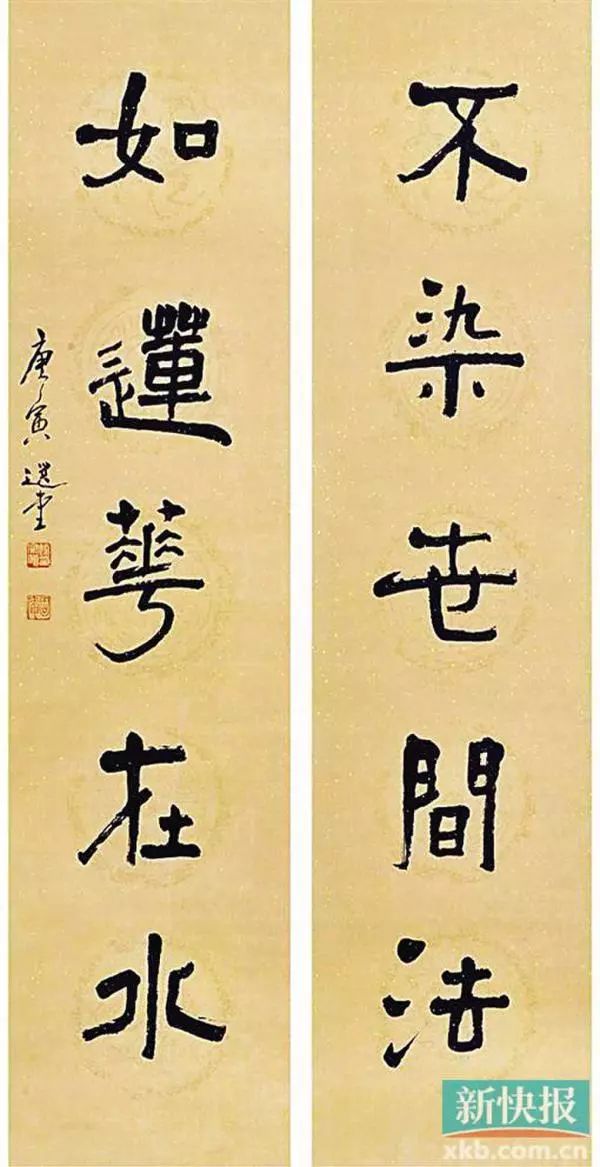

饶宗颐的书法:不染尘世尘缘,如莲出水。图片由西泠印社提供

国学大师的眼泪

1949年,饶宗颐移居香港。长期生活在香港,饶先生认为是上天的恩赐使他获得了成功。香港是国际大都市,对外交流频繁,他能及时掌握各种新信息、新思想,这使他得以游历各国求学,学术足迹遍布世界各地,当然也开阔了他的眼界。1952年,饶宗颐开始在香港大学中文系任教,主要讲授《诗经》、《楚辞》、《六朝诗歌》、《老庄哲学》,兼任《东方文化》主编。在这期间,有机会每年被派往国外参加会议,参与美国、法国等国的汉学研究机构的工作,接触早年在海外散佚的古籍善本。他得以到印度等地进行田野调查研究,同外国汉学家的联系日益密切,知识也更加广泛。

1954年后,他多次应邀赴日本东京大学、京都大学访问,结识了吉川小次郎等日本著名汉学家,并利用京都大学人文社会科学研究所收藏的甲骨文进行研究,撰写了《日本所见甲骨文录》,推动了日本学者对甲骨文的研究。在日本期间,他亲眼目睹了日本对儒家经典的重视,对日本学者严肃的学风印象深刻。

1956年,饶宗颐出席在巴黎举行的第九届国际汉学大会,结识了法国著名汉学家米洛,两人一拍即合,结下了跨世代的学术友谊。他游历法国名胜古迹,在法国国家图书馆读书。在这里,他第一次读到敦煌本经,深受震撼。饶宗颐仿佛听到了什么声音,决定以自己的研究,改写中国学术界这段悲惨的历史!

从此饶宗颐便深受戴弥微的仰慕,两人经常一起游历西欧各地,交换诗词词赋,并合著了中法双语《敦煌歌谣》一书。在戴弥微心里,饶宗颐不仅学术造诣深厚,而且“在艺术领域,处处显示着他非凡的才华”,“在最人道文明的社会里,他是一个榜样”。

通过与各国汉学界领军人物的交流,饶宗颐的学术天地更加广阔。他通过收集各国甲骨文,精心考证,考证了商代卜筮者的身份,呈现了商代社会的风貌,从而完成了一部名为《商代卜筮人物综合研究》的著作。这部长达80万字的巨作出版后,有13个国家和地区对其进行了评论推荐,在海内外学术界产生了巨大的影响。1962年,饶宗颐荣获有“汉学界的诺贝尔奖”之称的“西方儒廉奖”。

饶宗颐在五十年代已成为世界著名汉学家之一,他与荷兰著名汉学家高罗培的会面就是明证。1958年,饶宗颐从意大利回香港途中,飞机因机械故障坠毁。他到黎巴嫩首都贝鲁特,意外结识了高罗培。两人互相欣赏已久,一见如故。临行前,高罗培赠饶宗颐一本明万历版《伯牙心法》,饶宗颐遂作诗两首答之。高罗培精通十五种语言,撰写了大量原创汉学专著,其中大部分至今仍在印刷。在中国广为流传的《大唐狄仁杰》正是他的妙笔生花。

饶宗颐说,别人做研究,往往从一个点出发,他做研究,是从上到下、从左到右找联系,常常用丰富的想象力去探索别人认为不相关的地方之间的联系。由此可见,饶宗颐在五十年代,除了甲骨文研究的著作外,还发表了《中国明代文物目录(附英译)》、《长沙出土战国楚简初解》、《潮州瓷器略论》、《人间词评》、《楚辞志》、《敦煌老子相儿注疏》、《战国楚简注疏》、《楚辞与词乐》、《长沙出土战国帛书新解》以及探讨香港本土史迹的《九龙与宋代史料》等,其学术视野始终是绝佳的论题,为中国赢得了国外汉学界的尊重。

一个学者能取得这么多世界级的成就,已经足够完美了,但饶宗颐在另一个学术领域才刚刚起步。

印度学者白春晖对饶宗颐崇拜已久,他当时是印度驻香港领事馆第一秘书,1954年印度总理尼赫鲁访华时担任翻译,后被派往北京大学学习。他请饶宗颐教他《说文解字》,并每周两次教饶宗颐梵文,教了三年之久。在这位地道的婆罗门教友的熏陶下,饶宗颐的梵文水平迅速提高,很快为梵文研究开辟了广阔的天地。

1963年饶宗颐应邀到天竺梵文研究中心,研究中印关系,在白老的父亲、印度著名学者老白春晖的指导下,研习《梨俱吠陀》。他游历印度各地,贡献良多,撰写了精辟的论文,并翻译了《梨俱吠陀》,对中印文化史和文学史的研究做出了巨大贡献。

这次缘分也为后来饶宗颐与梵学家季羡林的交往埋下了伏笔,两人素有“南饶北季”之称,季羡林认为饶宗颐最善于发现问题,饶宗颐则视之为明智之举。

20世纪60至70年代,饶宗颐先后担任新加坡国立大学中文系首任系主任、教授、香港中文大学中文系主任、教授、法国远东学派教授等职务。在法国师从J.博特罗教授研究楔形文字文学和西亚文学,翻译《近东创世史诗》,探讨近东与远东创世神话的异同。

饶宗颐六十岁生日那年,出版《中国史学正统论》,收集三大洲文献,介绍近东、西方、印度传统,与中国史作比较,从方法到论证,都是世界级的,至今仍是集中研究这个问题最好的书。连他五十年前研究的殷代社会,最近也想从外交关系的角度重新开启研究,他一直在思考学术问题。

法国汉学家施周仁记得,30多年前,饶宗颐在法国高等研究院做访问学者,施周仁在该院任教。恰逢法国政府资助一家出版社做一个大型的世界文化经典翻译项目。饶先生让施周仁带着翻译目录,了解这个项目翻译的中国经典。然而,当他看到目录中的中国经典只有《红楼梦》和《三国演义》时,60岁的饶宗颐竟然哭了:“我们完了!没人知道我们文化的源头是五经!”施周仁最近成为多语种五经研究翻译项目的主持人,正是饶宗颐的眼泪,促使他投身于五经翻译事业。

返回

1980年,饶宗颐阔别大陆30年,游历中国大好山河,但在游历古迹的同时,他对新中国的出土文物尤为关注。回港后,他立即邀请同伴中山大学曾宪通来港共同研究,撰写了《云梦秦简日文书研究》和《随县曾侯乙墓钟磬铭文研究》两部著作,受到学界的好评,是“秦简研究和中国钟乐学振兴的奠基之作”。

这次中国文化之旅,是饶宗颐学术经历乃至人生的又一个重大转折点。为期三个月的实地考察,让他接触到了更为广泛的古代文物。饶宗颐还看望了重病住院的顾颉刚,顾颉刚年近九十,记忆力极佳。他见到饶宗颐时,说他们相识五十多年,自己还保留着饶宗颐早年为古史考证所写的几篇文章。当时,饶宗颐动情地说:“那是我小时候写的,请您多多指教。”饶宗颐回港几个月后,就收到了顾颉刚去世的消息。在意识上,饶宗颐和顾颉刚有很多共同之处。

1982年《宣堂吉林·诗林》出版,被学界誉为继钱钟书《管坠篇》之后的又一部学术巨作,有人赞誉为“南北学术界的双峰”。钱钟书在任时,曾将自己曾注疏的《管坠编》手稿赠予饶宗颐。后来饶宗颐又出版了《固安文录》、《甲骨文》、《中印文化关系史论文集:悉昙词学概论》、《词学秘籍——李卫公望江南》、《敦煌琵琶谱》、《近东开国史诗》、《敦煌琵琶谱论文集》、《老子象儿注考》、《文哲——文学史论文集》等书,晚年仍不忘写作。

饶宗颐回国时,他的学术前辈和民国同辈大多已去世,季羡林已被认为是老一辈学者的领袖。饶宗颐除了在梵文和敦煌学方面与季羡林有许多共同之处外,还欣赏季羡林的朴实,而季羡林则高度评价饶宗颐,说:“近年来,中国涌现出许多大师,我心目中的大师就是饶宗颐。”

就像季羡林拒绝中国“大师”的称呼一样,饶宗颐面对外界“大师”这一称呼,也曾开玩笑地说:“我不是大师,我是猪。”“‘大师’是佛教用语,我不是和尚,所以我不是大师”。

饶宗颐还有着取之不尽的艺术才华,他通晓诗词、书法、绘画、古乐,对已逝去的伟大传统有着细腻的领悟。透过他的学术与艺术作品,我们看到了生动的画风。他的书法生动、飘逸,引人深思。他的人物画受到国画大师张大千的推崇。在中国美术史上,一直很难将禅意与绘画结合起来,但饶宗颐却将两者完美地结合了起来。

饶宗颐最喜欢画荷花,饶先生给他取名“饶宗颐”,是希望他能向宋五大家之首周敦颐学习,周敦颐最著名的作品就是《莲情说》。饶宗颐曾这样总结自己学艺的心得:“我的画,与我的读书是一样的。读书,不照人说的,作画,不照人走过的路。我画,是效法古人,但也是写我自己,就像效法古人作诗一样。韵,其实就是写我心中的诗,用古人的身体来表达我的精神。”

让很多人不解的是,饶宗颐去京都研究甲骨文时,曾数次选择住在京都郊区的三元寺,每天到京都大学人文社会科学研究所图书馆读书,晚上回来在青灯黄书下研读,还住在寺庙里。面对世人的误解,饶宗颐认真地说:“我是一个很孤独的人,我认识我自己,我有自己的世界,很奇怪我觉得没有孤独感,我读书。这种孤独感由来已久,这种孤独感是与生俱来的。”

“国学”如何可能?

其实饶宗颐对“国学”一词并不十分认同,相对而言,他更喜欢用“中国学”或“汉学”等字眼。饶宗颐对中国学术的前景颇有信心,他认为,中国现在有很多可以自立的学术人才,但他一直强调,学问要先修身,后修心。

说到饶宗颐,人们总会谈到他的家庭背景。饶宗颐认为:“在我的经验里,家庭背景是学习的便捷途径,因为要学习,‘开阔心胸’很重要。如果有家庭背景,对学科有很好的了解,很重要。把他们引入社会,可以帮助他们少走弯路。如今,家庭教育已经走到尽头了。我觉得有家庭教育基础的学生,应该作为特殊人才来培养。”

回首走过的路,饶宗颐感慨道:“我发现我受益最大的,至今仍然受益的,是我文章的根基,以及我对文字的掌握。”他认为,要达到古人所说的“通才”,首先要懂字,要真正“识字”。虽然让学生背诵古文有些枯燥,但饶宗颐以自己的经验,觉得只有这样,才能领悟文学的精神。“你有了这个根基,你才能读古人的作品,你才能领悟,你才能自己去作,模仿它的曲调,就像你唱戏的时候,(按照)一定的曲调,同样的道理。你会觉得很有意思。”

当他说这句话时,我可能想到了他在初中的第一年的经历。

古老的中国人,特别是清朝的学者,他们首先要识字。

如今,在中国大陆建立了许多中国研究机构。在新学科的妨碍下,在人文学科的就业状况变得越来越严重之后,我们如何能在学科的障碍中,我们如何在谋生时学习,以及我们如何弥补经典的失忆症?

2003年,Jao Tsung-i教授捐赠了成千上万的有价值的书籍,包括非常珍贵的书籍和180张书法和绘画,向香港大学回馈了香港,以与Jao Tsung-i的注释一起进行不管国籍或阶级如何,就像Jao Tsung-i经常去日本法国远东学校一样,就像京都大学的人文与社会科学研究所一样,他经常来到Jao Tsung-I学术中心进行研究,他的官方学视觉在这次访问中闪耀。

Jao Tsung-I凭借自己的努力概述了中国传统文化的整体概述,并将这个场景完美地介绍给了世界,但他是如此谦虚。

作为世界上罕见的文化奇迹,jao tsung-i不能复制我们可以做的是为天才的成长做准备,并让他们变得孤独,因此主人的诞生不再是神话。

(网络综合汇编)

新艺术路(XKBShy)

长按二维码

本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://www.fwsgw.com/a/sanguo/204598.html