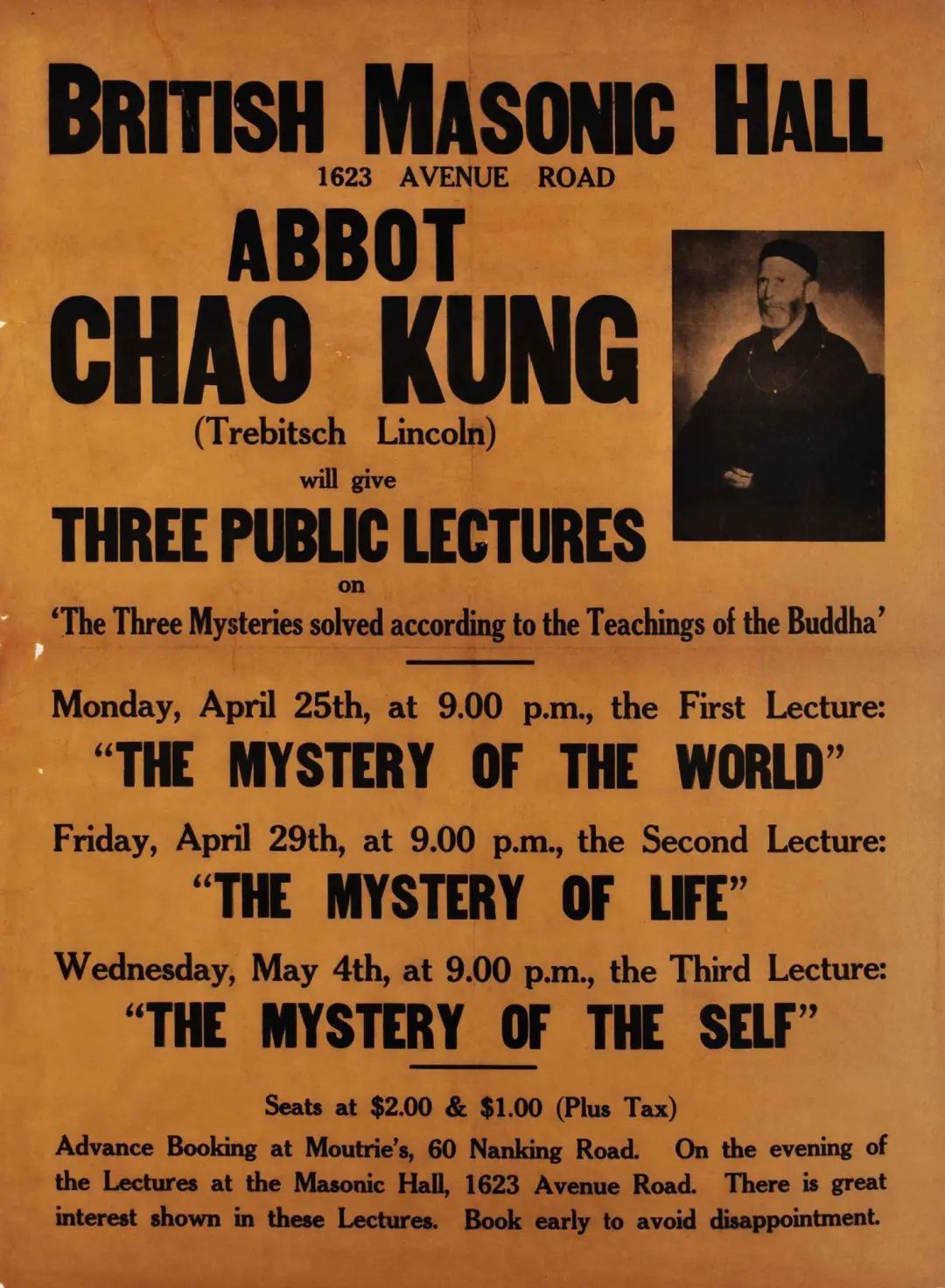

立刻放下武器,停止战争,否则,我替佛祖毁灭你们。

——施照空,1939年,上海

在中国佛教中,以戒律严谨、传承戒律闻名的律宗历来高僧辈出。律宗的祖庭是镇江句容的宝华山,被誉为“律宗第一名山”。凡在宝华山受戒、在隆昌寺取得戒券的僧人,在全国各地名山古刹游历时,都受到热情接待。

今天我要向大家介绍一位了不起的僧人,他是一位匈牙利犹太律僧,Ignatius Trebisch-Lincoln,他的佛号是上照下空。

1922年底,他从美国来华。

年轻特热比奇

当他来到中国时,他一句中文也不会说。

当时中国正处于军阀割据时期,没有文化的军阀们对洋顾问十分迷信,都想雇佣洋顾问,获得外援,发财致富。

凭借着外国人的面容,这个犹太小伙子很快成为四川军阀杨森的顾问。后来,他又勾结直系军阀吴佩孚,担任了两年的顾问。

特热比奇

好景不长,北伐战争结束后,国民党掌权,重用苏联顾问,特热比奇失去了市场。

很快,他就对佛教产生了兴趣。

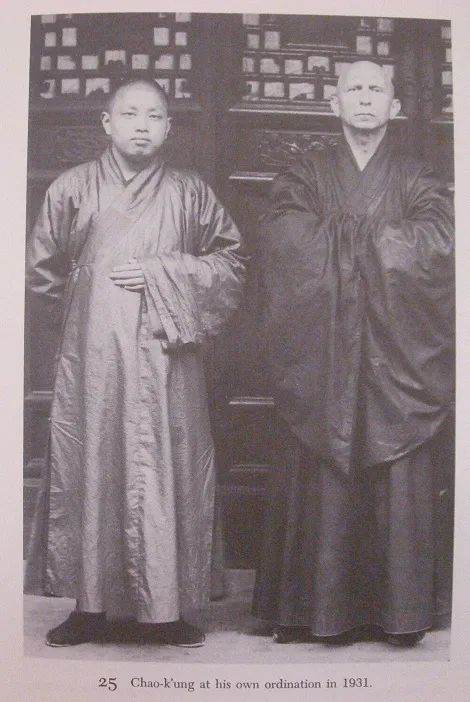

1931年,这个有着“绿色眼睛、高鼻梁、戴眼镜、身穿僧衣”(巨赞法师这样描述)的犹太人,来到律宗祖庭镇江宝华山隆昌寺受戒。

找到聚赞法师写的一篇《洋和尚照空》的文章,讲的是照空在镇江宝华山受戒的经历,分享给大家:

01

照空受戒

1931年3月,我在杭州灵隐寺剃度出家。师父说,不必立即受戒,除非方丈要我受戒。但太虚大师认为,必须立即受戒,我就随太虚大师去了上海,在合德路净土宗住了两天,又去了南京。当时,他是中国佛教协会会长。他以他的名义写了一封介绍信,让我带着信到离南京四五十里地的宝华山隆昌寺受戒。

我三月十一日到隆昌寺,大殿已“封”了(宝华山每年两次受戒,即三月一日到四月八日,凡受戒者必须在三月一日前入殿,逾期不予受戒,故名“封殿”)。按规矩,十天后不予受戒,从未有过例外。不过,太虚大师的介绍信为我打开了大门。住持很热情地接待了我,并高兴地告诉我,还有一位外国人受戒。

我平静地问:“他是印度人还是韩国人?”他连忙说不是,他是西方人,不会说中文。我非常惊讶。

住持陪我吃午饭,领我到韦驮殿左侧靠近入口的一间屋子里。窗前,一位身穿灰布、剃着光头、戴着眼镜的僧人正伏在桌上用钢笔写字。他看见我们,站起来向住持行礼。啊!高鼻梁、绿眼睛,他是受戒的西方人!

我再也抑制不住好奇心,于是我用并不流利的英语问道:“我可以跟你说英语吗?”

他赶紧把眼镜摘下来和我聊了起来,我才知道,他的法号叫照空,匈牙利人,在德国长大,今年52岁,他的师父吉云和师兄照信也在场。

特热比奇在正式任命仪式上

住持把我安置在他对面的床上,对我这个新“受戒师兄”(受戒的人互相称戒师兄,我们也称兄弟)照顾有加。他叠好被子铺好床,还借给我一条毯子盖脚。他说:虽然已经是暮春,但山里晚上还是很冷,一不小心就会着凉,这对受戒很不方便。

没一会儿,他的师父和师兄就进来了。

他先把我介绍给他的师兄,原来是他的义工翻译,今年六十多岁,广东番禺人,据说是海军老将,留美留学生,俗名庞子阳,参加过中东战役,帮助黎元洪办过汉口军校。后来我们熟了,他给我讲了很多黎元洪和宋教仁的事。他说当时宋只是个学生,学生运动一来,老师们解决不了就拉宋出来扭转局面,所以都叫他宋公明。照空的师父是浙江天台人,比他小,留日留学生,出家前混迹于官场,和陈英时交情甚笃。他长相方正,留着胡子,衣衫褴褛,令人望而生畏。我们四个人住在一起。

他们不吃晚饭,因为吉云和招信在泰国同住一个佛教团体,而据说曾在斯里兰卡寺庙里学习过两三年巴利语和梵语的招空,仍然保持着南传佛教的生活习惯。我跟着他们,一天只吃两顿饭。不吃晚饭,佛教术语叫“守午”。刚开始几天,我有点不适应,但过了五六天,早餐和午餐的量增加了,就没感觉了。招空记录了每顿饭逐渐增加的碗数,让我很惊讶。

当时,男出家人有四百多人,除了我们三人住在客房外,其余人住在四间堂屋里。每间堂屋有四位堂主,负责传戒。照空、照信属于第二间堂屋,我属于第四间堂屋。堂主们对我们很好,每餐都会加菜,尤其是我最爱吃的卤党参苗。于是其他人在饭堂里排成一排,端着碗默默地喝着豆腐汤,我们就在前面五尺——半平方米的地方吃饭,吃得比那些给钱的布施者还好;而且我们不用半夜起来做早祷,也不用晚上在韦驮殿里磕几百个头。有时别人在挑柴、采茶叶,用佛教术语来说就是“出门”,我们则挥动双手游山玩水。 从那几百张脸上的表情,你就可以看出他们对我们有多么羡慕。

由于我来得晚,很多规矩都没学到,比如如何拜佛、穿袈裟、开坐具等,这些都是照空转教给我的。我问他为什么出家,世俗名是什么。他告诉我,他姓林肯,名特列比托,对佛教有真信仰,多年不吃肉,是因为受到在英国饿死的爱子感召而出家的。后来,照信告诉我,照空曾做过吴佩孚的顾问。照信因为熟悉照信的儿子而认识了照信,而他又因为照信认识了纪云。照信陪照空在纪云的小庙杭州城隍山准提阁住了一两个月,就决定在那里出家为僧。为了帮助这位在中国出家受戒的第一位欧洲人,照信也决定出家为僧。 他与姬云由朋友变成了师徒。

戒堂不干净,尤其是中国人的不讲卫生,戒堂老师的无知,让这个欧洲人很不满意。在他即将接受比丘戒的时候,他所在戒堂的戒堂老师用一根细柳条打了戒弟子的光头,教他“折南文”,激起了他莫名的愤怒。他告诉我和照信,这种野蛮行为不仅不符合佛教,也不是人的行为,他不接受戒,要去南京告状。我和照信极力劝阻,并请接待员出来调解,并告诉戒堂老师以后不要在照空面前用柳条打人。他这才同意继续接受戒。授戒的德宽和尚曾邀请他商量此事,我陪同。 众人见我跟着他来去,都怪罪于我,是非对错,住持当然不高兴,堂师们每顿饭都没有多余的菜,照空鄙夷地骂那些和尚卑鄙无耻。

照空说受戒之后,他打算在法国南部建一座佛教寺院,总体规模是中国式,内容以学术为主,只有学识相当的僧人才能住进去,他想让我帮忙,我答应了,并同意去上海商量。

这时,江宁县的县令听说有西方人受戒,便前来拜访,与照空多多交谈。偶尔说一句:“四大本是空。”照空问他四大本是从哪里来的。县令虽然在美国留学过,但没有学过佛法,回答不上来。照空回来,让我去问他师父吉云,吉云说,本是空。我给他翻译,他连连摇头说“不是”。我问他如何回答,他说四大本是从我的空性中来的。

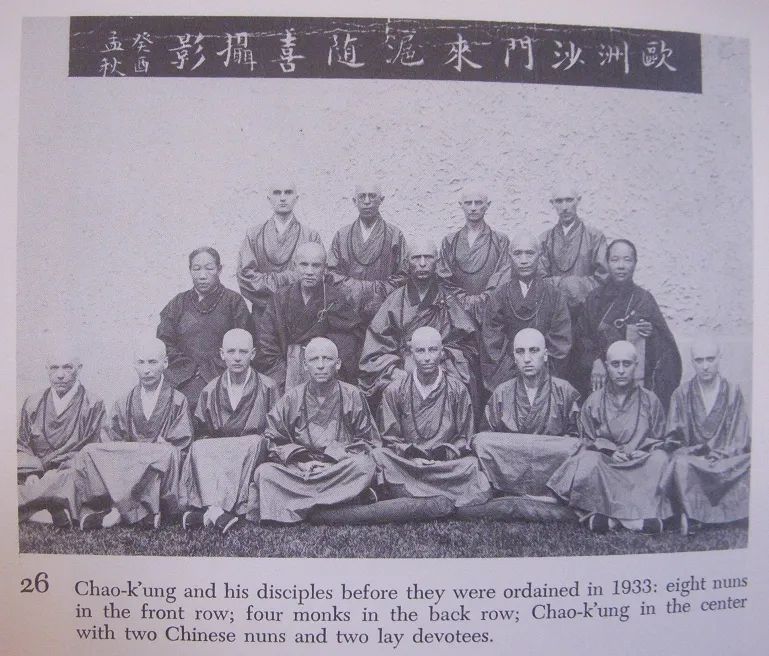

特热比奇和他的西方弟子

他还说,除了休谟以外,其他英国哲学家都不是道家,原因是英语不足以表达深刻的思想。德语语法与梵语非常相似。近来,许多经典都直接从梵文翻译成德语,非常可靠。因此,他觉得自己出生在德国非常幸运,并建议我学习德语。此外,他还为我记下了两位懂外语的锡兰僧侣的姓名和联系地址。这是受到我随身携带的罗斯金和卡莱尔的书的启发。

四月一日早上,他们吃甜糯米粥,所有的红枣都被照空一个人舀了起来。他说这是吉兆,因为那天是他第三次来中国一周的纪念日。他还说,匈牙利人是匈奴后裔,匈牙利人是欧洲唯一像中国人一样在衣服上用布扣子的民族,所以他相信自己前世是中国人。

下面两个故事就是他当时告诉我的。

不记得那是民国哪一年了,照空在汉口某党做事,在妓院里认识了一个姓王的经理,两人天天在一起,饮酒寻妓。有一次,他叫来一个歌女,大约二十二三岁,为人很大方,言谈举止得体。王尚且轻浮,照空劝他要恭敬些。歌女当时很感激,叫照空明日到她家里去。照空以为她懂英文,就用英文问她。她摇头装作听不懂。第二天他如约而去。刚进门,就听见钢琴弹奏得十分娴熟。钢琴声停了,歌女笑眯眯地走了出来。在她的梳妆台旁边,找出一本狄更斯的原著小说。照空以此逼她用英文和他说话。她的确懂英文。照空语重心长地问她,为何如此堕落。 她流着泪向照空讲述了自己的身世。她是满族人,辛亥革命时,父亲和哥哥在杭州自杀,她和母亲逃往上海。不到两年,她典当的家产全部没了,她再也入不敷出。当时她只有十四五岁,便央求母亲将她卖掉,最后被卖给了一个青楼老板。青楼老板见她文采好,长得也好看,想把她培养成摇钱树,她当时就学会了英语和钢琴。她十八九岁的时候,广东的曹先生恢复了她的自由,并正式娶了她。可两人同居不久,她又被抛弃了。母亲因此病倒,不到一年便去世了。心碎的她,还梦想着在风尘中寻得一位老实的绅士托付一生。照空问起曹姓男子的姓名,原来他很熟悉。 出于怜悯之心,他尽力调解,终于弥补了这段爱情的缺陷。

还有一次,在京沪列车上,一个美国人对几个刚到中国的英国人大喊,说中国是土匪国家。赵孔语气严厉地对美国人说:“我在美国的时候,有两个兄弟抢劫了一列火车。劫匪假装在市中心拍摄电影外景,抢走了刚从银行用汽车运来的数百万美元。这是人尽皆知的事实。和美国土匪相比,中国土匪不过是趁机而入的盗贼罢了。”这时,一个英国人向他问起中国的问题,日本记者也插话问中日如何协调?他说:“中日不和是日本人造成的,只有日本能真正光明磊落地和中国合作,中日矛盾才能解决。”日本人偷偷地拍下了他的照片,后来他路过日本时发现,照片和新闻一起登在了报纸上。

四月初八是释迦牟尼佛的生日,我们在这一天受菩萨戒。

烧香或烧伤疤,是用来表现学佛的决心、牺牲精神和供养之心。唐代苏轼《度阳杂记》和宋代王君禹《续杂记》中记载的“练头顶”就是此制的由来,是戒律中最后一道难关。艾绒做成的半寸长的香,虽然已经烧过了,但重新点燃还要半分钟,尤其是要把灰按在头上,最难受。每次总有几个人被烧晕过去。但我们得到了特殊待遇,这是我对我们师父永远难忘的。因为当火快要烧到头皮上的时候,我感觉像针扎一样,他很快就把灰一个一个地除去。他的技术真是难得,事后虽然有点热,不舒服,但并不疼。 招信怕溃烂,便想涂虎标万金油。霁云说涂了油就不会留疤痕。招空也表示不赞同,说疤痕是区分僧俗的最好标志,将来他去法国开寺传戒时,也要用这个方法。

这时,太虚大师特意来信,让我受戒后不要下山,要住在隆昌寺。我和照空商量了一下,照空劝我当没接到信,跟他下山就行。至于住宿问题,吉云说只要不是太简陋,住在他那座小庙里就可以了。于是,我就和他们三人,还有许多戒师兄弟下山去了龙潭。因为行李都在中国佛教协会,所以我先回南京,他们先去上海,约好一周后在上海古八路的一家德国酒店见面。

我们到达南京后,太虚大师直接问我们是否收到了他的信。

我惊奇地说:“什么信?没有!”这是照空教我的。

于是太虚大师就把送信的正人君子骂了一顿。当时太虚大师正准备辞职,因为和元英意见不合,他要我和谭宣、如明三人先组一个佛教宣传考察团去安徽工作,说我不参加,他们也不参加。因为谭宣当时文笔不好,如明虽然去过德国,但文笔有限。我草拟了案情书和要备案的公文后,就带着一些生活用品偷偷去了上海。照空正准备去北平,姬云和照信已经回杭州了。

我在那家德国小旅馆只住了一晚,并没有谈及在法国南部修建佛教寺院的事,第二天他坐汽车去了北京,我则坐汽车回杭州。

太虚大师

到了杭州,才知道照信虽然为照空出家,但对照空并不满意,两人之间产生了很大裂痕。几天后,照信气愤地回港。吉云有事要问照空,我只好转告。最奇怪的是,伦敦《英国佛教》的主编马赫让我转交一封信给照空。信的内容如下:

……我早就想给你写信了,但一直没时间。前几天,柏林的一位朋友看到了你的大作《战争可以废除》,写信问我关于你的事。我替你回答了他,现在我告诉你。

对于你是否真心想出家,我的回答是:“我不认为一个刚刚从黑暗中走出来,找到光明的人会再回到黑暗中。”

当有人问你受戒时,是否要在头上烧几道野蛮的伤疤,我回答说:“既然是在中国受戒,当然要烧几道野蛮的伤疤,再说,这是去西藏的一张好护照!”

我把这封信转交给了照空,但是我从来没有收到他的来信,从此我们就失去了联系。

02

照空法师

霁云,俗姓谢,名国良,号仁斋。 浙江天台肥西人。

吉云早年留学日本,修习法律、政治。回国后在东三省做官。他家原本就很富裕,他又很自给自足,除了肉食外,什么都不吃。后来他去向弘一法师请教,从而开始吃素,学习佛法。他自费在天台苍山脚下修建极乐寺,供养弘一法师,但弘一法师只住了几天就走了。后来吉云和尤希印、庞子扬一起去泰国,住了几年。尤希印在南洋出家,法号延本,号弘如。吉云回国后,路过厦门,于1930年在南普陀寺转峰法师处受戒,法号吉云,号瑞庄。 是年冬至南京宝华山受戒,后定居于杭州城隍山准提迦。

准提阁原本是一座供信众修行的小庙宇,纪云接手后,在庙宇东侧空地上修建了五六间静室,作为同修学习的地方。我回到杭州后,就住在准提阁楼上。年底,我听说纪云的弟子中有人起了不和,便离开准提阁,到梅花之乡潮山隐居,从此再没见过他。

1956年6月17日,他从四川给我寄来一封信,信中他已将自己的名字改为“乐行”。

信函全文如下:

我离开杭州后不久,就到中南居住。抗日战争爆发,我带着钵盂来到四川,住在荒芜的庙宇里,靠种地为生。日本投降后,我打算到峨眉山再东归,途中经过嘉定,被居士们收留。一晃六七年过去了。前天看报纸,得知北京有佛学院,我听闻消息,心里很高兴。此时大法即将结束,一切佛教徒都应努力修行,与时俱进。我虽然年老多病,但还是要努力修行,怎能再留在山里呢?因此,我不怕冒昧,写信给您,请您介绍我加入僧团学习、服务。如能找到住处,结识良友,我将十分高兴。 待宝成路通车后,我便可带一能干的年轻新僧,准备北迁。若有机会,希望您能抽空回覆,期待您的回音。

我为寂云法师年事已高,学识渊博,又热心开办佛学院而深受感动,立即寄钱请他东来。但不久,我收到嘉定佛教界的来信,说寂云法师因长年隐居山林,患上风湿病,突发心脏病去世了。

其遗作有《农禅诗集》一卷。

03

照空去西藏的计划在重庆受阻

据《世界新闻报》1931年7月报道:前国际侦探、英国国会议员、基督教牧师、石油企业家林肯,最近在中国出家为僧,并完成了受戒仪式。

这就引出了一个问题:西方人为何如此热衷于东方宗教?

因此,EL Lanter 曾到北京偏僻地区的一所中式房子里拜访过昭空。昭空向他展示了他头上的十二道香痕,证明他已在中国出家为洋僧。他穿着僧衣,布衣、布鞋、布裤,都是用中国材料制成的。

他说:

我在中国出家,是因为对这个世界已经没有了兴趣。我今年五十二岁了,尝遍了人间百味。当我看着这个世界时,看到的只有痛苦和苦难,大多数人都沉醉其中,沉迷其中却不自知。

我从来到这个世界,也和大家一样,努力追求幸福。我曾经是基督教的牧师,但随着对基督教的了解,我对基督教的信仰越来越淡薄,最后我离开了基督教。后来我向苏格拉底、柏拉图、康德、尼采、叔本华请教,也向金钱和名誉寻求幸福。但越求越失望,觉得人生真是一场悲剧,于是厌恶了这个世界,出家为僧。

他说自己不再关注政治,经常几个星期不看报。他还说,国民党政府曾因德国军事顾问鲍鸥的介绍,想聘请他担任政治顾问,但他没有回应。鲍鸥曾批评他“愚蠢”。他到北京后,发表了《我为何出家》一文,下面摘录其中部分内容,让大家一窥他的经历。

所有生命都有同一个目的,神灵和人类,动物和植物,无一例外,总之,就是努力快乐。所以快乐的问题就是生命的问题,生命的问题也是快乐的问题。

虽然我们追求幸福的方式各有不同,但我们都在寻求满足自己的欲望。这说明我们追求的东西是一样的。我们从出生的那一刻到死去的那一刻都是这样。没有改变,也没有改变。但事实上,没有人能够得到真正的、永久的幸福。这是不可否认的。因此,人们构造出各种各样的假象来掩盖它。

目前,一些德国学者也效仿法国学者,认为基督教的《圣经》,包括《新约》在内,都缺乏说服力。与此同时,一些在锡兰和印度工作的英国人,因为接触到了韦达经典和佛教,觉得很有趣,特别是佛教。于是他们不畏困难,开始学习梵文和巴利文,并首先把佛经翻译成英文。英国和德国都成立了巴利文藏经学会,其宗旨就是翻译和出版巴利文经典。经过多年的努力,巴利文经典已全部在英国出版。

现今西方世界对佛教的兴趣和了解日益增加。德国柏林附近有一所佛教学院,由已故的丹里克博士创办。汉堡、莱比锡和特赖斯登都有佛教团体。慕尼黑有一个佛教协会,由西方最伟大的佛教学者格里莫博士担任主席。慕尼黑佛教协会与法国南部的一个佛教团体有联系,这个团体是我去年访问法国时组织的。它的总部设在尼斯。英国有许多佛教协会,包括伦敦附近的一座佛教寺庙,两年前由锡兰僧侣建造。美国也有几个佛教团体。至于佛教出版物,有三个国家:英国、德国和美国。

中国和中国佛教徒应当派遣导师到欧美去,向他们的人民宣扬佛法,教导他们通往和平与幸福的道路,教导他们行善,不作恶,教导他们寻求人生的真理,不相信虚幻的天堂。

从以上关于照空的叙述,可以看出他出家的理由很深。但他所学的是南传佛教,对中国佛教的传播,特别是中国佛教的现状,一无所知。据法方在1934年5月《海潮音》上所写的一篇文章说:

记得我在北京的时候,曾请照空到柏林寺讲法,他讲的法是纯粹的小乘佛教,他鄙视中国没有真正的和尚,说要在中国讲法。当时在场的中外僧俗有五六百人,有些人还不满意。我就宣布:

“照空讲的话不能代表整个佛教,更不能代表中国佛教,他讲的只是小乘佛教的一小部分。他若要在中国弘法,我希望他在中国呆十年,研究中国佛教。”听众们表示赞同。随后,我又邀请胡子虎、王伯智、林立光等人与照空谈话。谈话内容摘要如下:

“照空大师,您来过中国几次?”我们问。他答道:“一共六次。”“您出家前学了多少年佛法?”“我接触佛法三十年,但真正做研究是最近六年的事。”“您学佛用什么译本?”“多半是巴利文的德译本,偶尔用巴利文的英译本,还有日文的英文著作。我读这些译本佛经有困难时,就直接学巴利文,但我对巴利文不是很精通。”“照空大师,您跟中国佛教学者,无论是僧人还是俗人,讨论过佛法吗?”“没有,我从来没有看过中国佛经,也没有跟中国佛教学者讨论过佛法。” 后来,照空说:“对于佛教,我只相信‘佛说’的,相信那是真的,其他的我都不相信。其他的,比如中国的偏向于大乘,斯里兰卡的偏向于小乘,印度的偏向于小乘,我不相信那些大小乘的佛经,那都不是真正的佛经,根本就没有大乘、小乘的佛经。要知道佛在世的时候,是没有大小乘之分的,他也没有写各种经书,四阿含经里面有很多佛的话,所以我不相信佛教有大小乘之分。”你不相信真正的佛经,那你的佛学知识从哪里来的呢?”我们又问他:“我不完全说一切经书都是假的,我也相信有很多圣经是真的,可以学的,但是很多都是错的。 但是,根据唯一的方法,很容易知道哪个是真实的,哪个是错误的。您根本不知道的另外两个佛法印章。”我们对他的最终答案。

谈话持续了一个半小时。

Zhaokong当时在北京的演讲当然是不受欢迎的。

Trebic在1938年在上海讲话的海报

从英国三月到Zhaokong的上述信件,Zhaokong计划去西藏学习佛教,他去了刘海(Liu Xiang)申请刘海Haokong的申请不仅没有回应,还将他放在Beibei的Jinyun Mountain的一座寺庙中。

在上海,中立僧侣Zhaokong(《东方杂志》,第30卷,1933年)

Zhaokong和他的学徒于1935年初返回我的国家。当日本军队进入北部,Zhaokong去了上海,他听说日本入侵者想使用他,但他坚定地拒绝了他,但在欧洲和美国报纸上发表了文章,以杀害日本的侵害,以杀死他的侵害。在途中,他不得不返回上海。

和尚Zhaokong及其门徒(摄影图片,1933年[第9卷,第26期])

1943年10月8日,现年64岁的Zhaokong在手术后在Renji医院去世。

他的葬礼有来自世界各地的人们参加,他被埋葬在上海1号公墓。

时间旅行的暗示是,1947年5月5日,上海版Ta Kung Pao发表了一个重要的新闻,说Zhaokong Fashion在印度的Darjeeling中“复活”了。

(最初发表在选定的历史和文化材料(第79卷)中,由中国人民政治咨询会议的文献,历史和学习委员会编写,由Wenshi出版社出版,1982年3月,第165-177页)

本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://www.fwsgw.com/a/sanguo/156993.html